Exposition Michel Cornu

"Recherche de l'invisible"

Œuvres récentes du 7 décembre 2019 au 29 janvier 2020

Vernissage

En présence de l'artiste

Samedi 7 décembre de 15h à 21h

et dimanche 8 décembre de 10h à 19h

Permanence

Vendredis, samedis, dimanches de 15h à 19h

et sur rendez-vous (tél. 06 85 22 95 42)

Quand le noir crépite dans sa lueur incandescente

Les papillons de nuit – leur danse effrénée au-dessus de la coupe éblouissante. Puis ils se jettent au feu comme avec désespoir, et il s’élève une poussière de cendre illuminée…1

Paul Valéry

Dire comment la gravure et la peinture de Michel Cornu se partagent le dessin et la couleur, dire comment s’illumine la surface profonde.

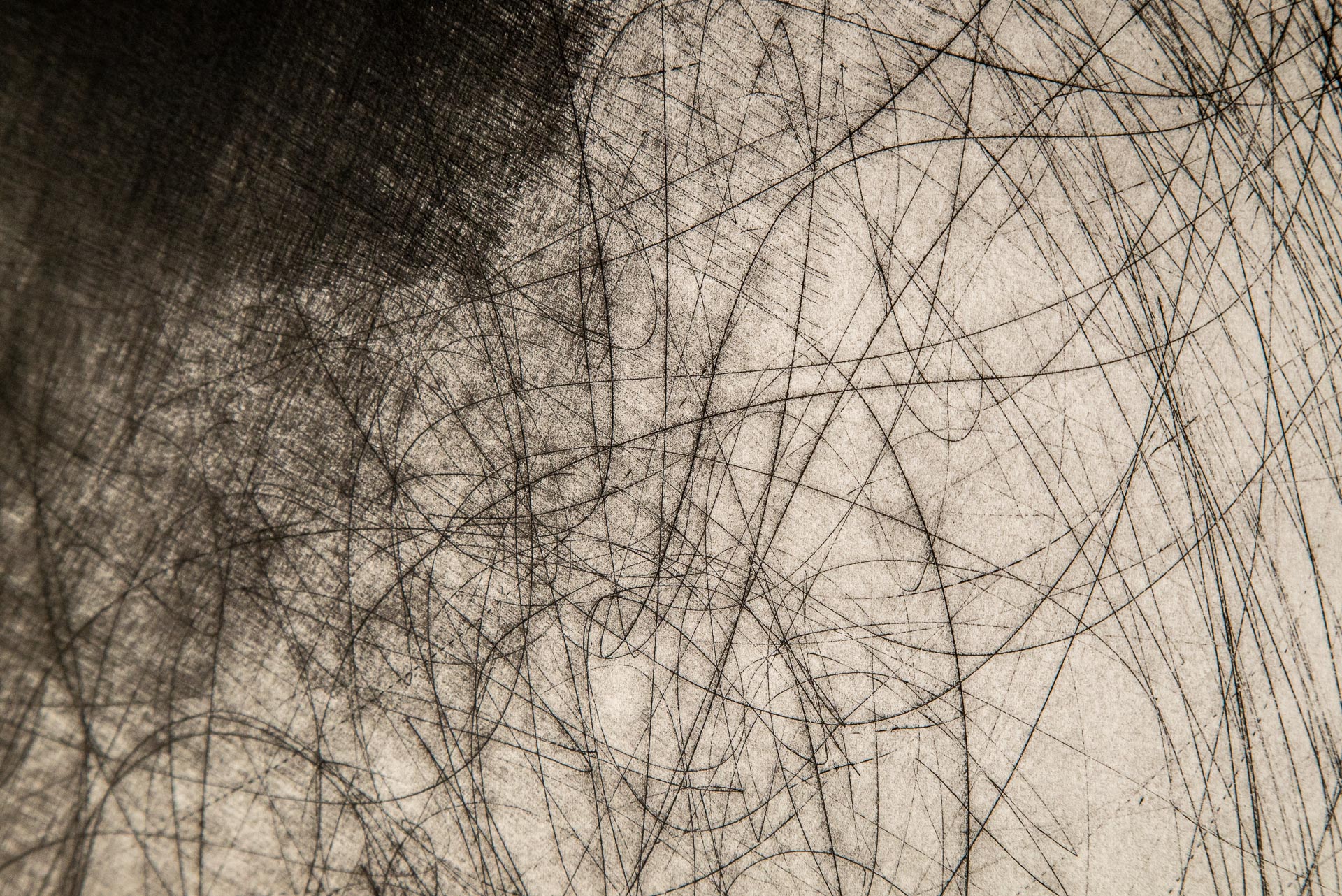

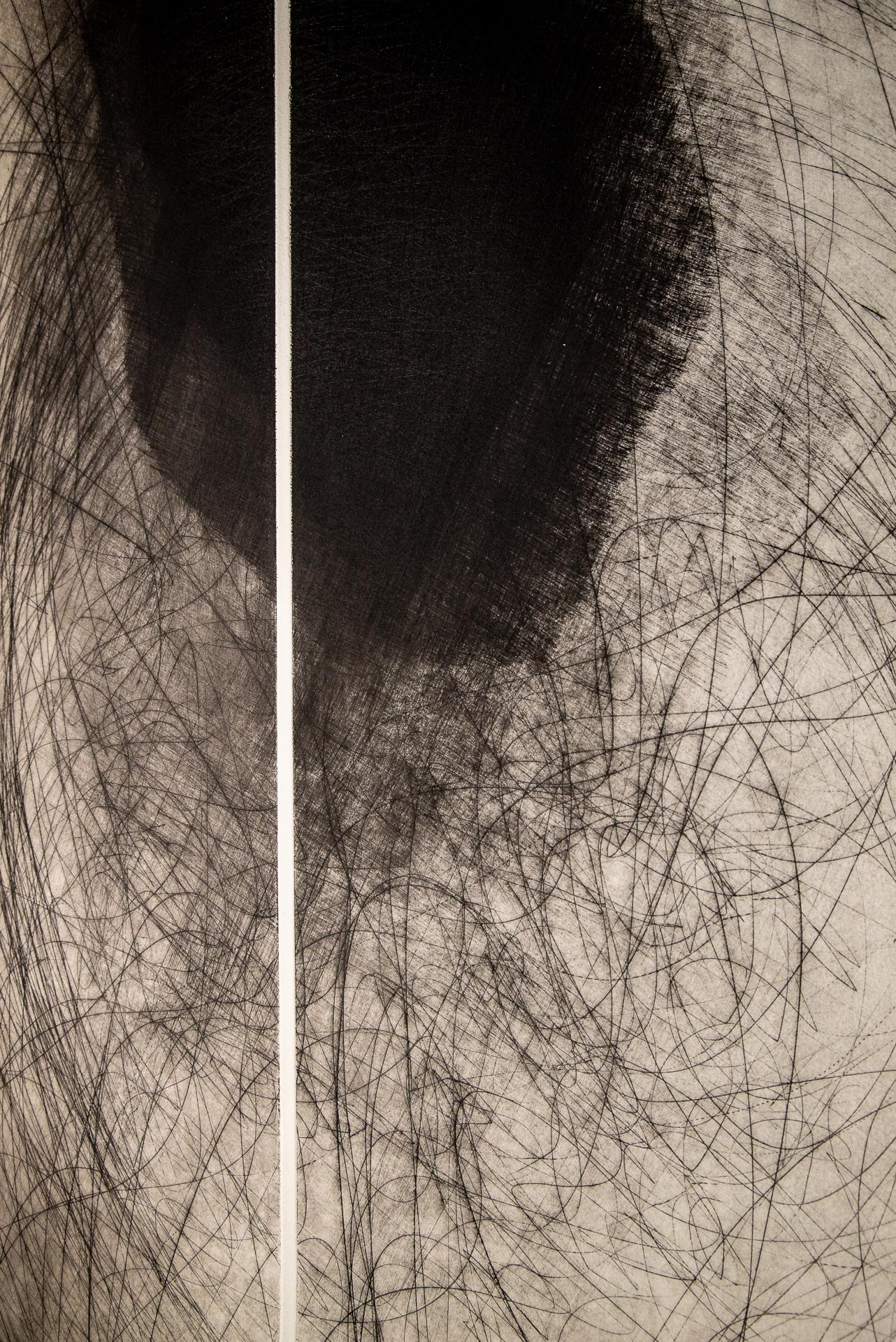

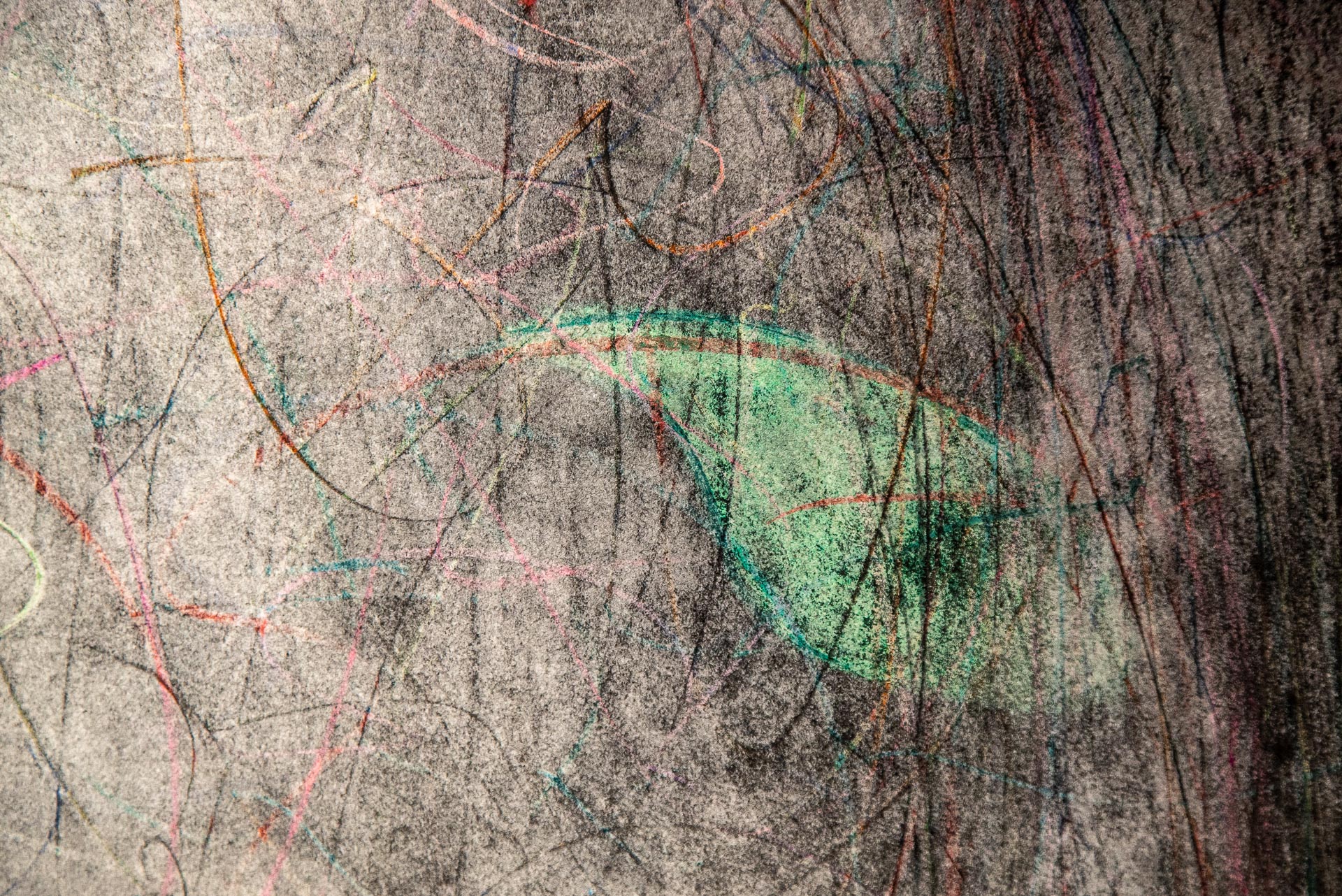

L’action du corps dans cette œuvre est essentielle. Inciser, graver, gratter, frotter, araser, tracer dans la rotation de la main, dans le cercle et l’ellipse du bras, effacer, poncer sont les termes qui conviennent. Mais cette activité doit se comprendre et se saisir en observant ce qui expose l’œuvre, ce qui s’expose de l’œuvre et ce qui la donne dans un stade ultime, non achevé cependant.

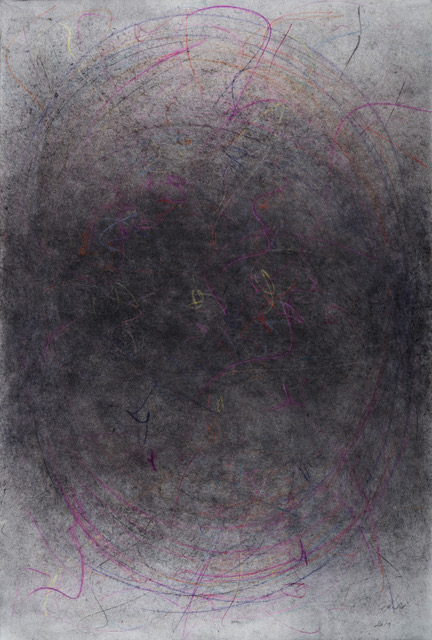

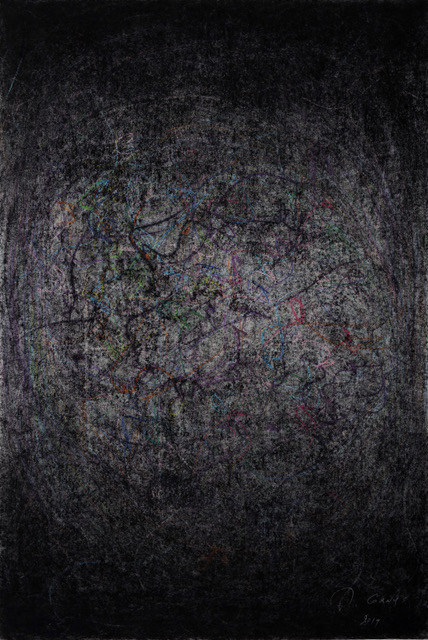

Michel Cornu superpose des traits, des lignes, des exaspérations, des contrepoints jusqu’à ce moment d’une saturation (certains parleraient d’un remplissage) de la couleur et de la matière. La couleur, dans les dernières pièces, peut être noire mais toujours lumineuse, peut être rose mais toujours incarnée, peut-être verte mais toujours profonde. La matière écrase la matière, la retient, la déplace et fait comme (grâce à la gestuelle et à une sorte de danse) un cosmos dans lequel percent des pépites, des étoiles et des incandescences. À chaque fois l’artiste se doit de fixer un moment et un terme qu’il sait devoir poursuivre et parfois altérer. Il travaille ainsi à une succession de moments et d’évènements qui se superposent, se sédimentent, mais toujours dans une introspection de l’usage et de l’usure. Une donnée, de nature géologique, s’installe qui tente d’effacer les traces précédentes, qui les recouvre et qui montre à chaque instant la succession d’un palimpseste qui se répète infiniment. Ces moments additionnés font une durée. Il y a comme le crépitement d’un feu qui aiguise notre regard, il y a comme l’alliance de la cendre, de la braise et de la chaleur.

[1] VALÉRY Paul, Œuvres I, Mélange, p. 321, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1957.

Le noir est un charbon de lumière

Une certaine clarté fait voir que la surface est un abîme

François Jacqmin

Je trouve incroyablement parlant la relation de la texture noire avec le geste violent qui caresse et déchire presque le papier. Ce noir d’un regard qui fouille ce qui en émerge et ce geste qui se fait dans une sorte de cécité absolue, de transe qui bien entendu dit aussi ce qu’il en est de la danse du corps, sont dans la dimension iconique du travail. Je voudrais développer cette idée d’un voile qui se pose à chaque fois sur une surface modifiée, mais un voile que l’artiste soulève de suite, arrache, détache, puis recouvre d’un autre voile. On sait bien que l’activité picturale est de l’ordre de ce recouvrement, mais ici c’est comme s’il fallait, à chaque fois, en revenir à l’origine. À l’origine du support aussi, mais peut-être bien pour en détacher ce qui est le fruit de l’action du peintre. Appelons cela la suspension de l’évènement qui est placé dans un espace presque irréel. C’est sur un papier blanc, avec des qualités différentes et choisies (japon, arches, fin ou épais) qui réceptionnent les matières de manières bien différentes, que cela se joue. Le peintre s’adapte, le peintre écoute (avec la paume de la main) ce qui déchire la texture. Il exprime cette attention ultime qui fonde évidemment la dimension poïétique de son travail. Le voile se fait et se défait à chaque étape comme le signe d’une révélation qui révèle à l’artiste son propre chemin. Il frotte la surface avec rage, dans la nécessité physique de la répétition, comme si chaque geste se sédimentait dans l’effacement provoqué. Dans un tel projet nous revient l’exemple Erased de Kooning drawing (1953) de Robert Rauschenberg effaçant un dessin de Willem de Kooning. Cet effacement informe de l’hommage qu’un jeune artiste rend au maître, mais bien sûr évoque aussi la signification de la continuité et de la rupture (prendre ses distances avec l’œuvre qui précède et affirmer une nouvelle époque). Mais plus encore c’est dire que rien ne s’efface jamais totalement. La mémoire est dans les traces qui restent, et les gestes qui gomment sont eux-mêmes traces et soumis à des traces qui se superposent. Bien sûr, cet acte fit scandale (bien que de Kooning avait accepté de confier ce dessin à ces fins). Si je prends cet exemple c’est que Michel Cornu, dans cette direction parallèle, efface sa propre production pour en donner une figure nouvelle. Il n’est évidemment pas dans la posture duchampienne de Rauschenberg, mais il montre -à sa suite- que l’effacement (qui est production négative ou corrective si l’on pense à la manière dont Matisse corrigeait les formes, les courbes, les ellipses) est un acte de création à part entière. Il faudrait citer Maurice Fréchuret qui a consacré une longue étude à ces questions3. Chez Cornu, effacer conduit à révéler. On peut ainsi proposer un autre exemple qui cherche à révéler le point de départ, l’écran blanc du cinéma. Je pense à Hiroshi Sugimoto qui photographie en long temps de pose les salles de cinéma pendant qu’un film4 se projette. L’accumulation des images, cette saturation donc, produit à la fin de la captation un blanc violent. Addition de toutes les nuances, de toutes les couleurs, de toutes les figures pour accéder simplement à la lumière. Révélation est donc un autre terme qu’il faut ajouter au lexique artistique de Michel Cornu qui cherche une sorte d’invisible, de non encore aperçu (sa méthode est la superposition et l’effacement), qui montre pour s’en étonner la lumière apparaissante et disparaissante dans une sorte de matière noire. C’est aussi un linceul, dans tous les sens du terme, qui donne la vera icona de la matière.

[2] JACQMIN François, L’Œuvre du regard, dans la partie des textes consacrés à Gabriel Belgeonne, p. 100, Le Taillis Pré, coll. Ha, 2012.

[3] FRECHURET Maurice, Effacer, Paradoxe d’un geste artistique, Les Presses du Réel, 2016.

[4] Série Theaters, 1978.

Lumières du dedans et du dehors

On peut tenter une autre comparaison avec les suites de Monet, la Cathédrale de Rouen, les meules de foin, où le peintre montre à des moments différents de la journée, et donc de la lumière, ce qu’il en est de son observation et de son sujet. Les toiles sont ainsi disposées côte à côte. On peut vérifier, de l’aube au soir, la transformation, l’altération et l’émerveillement face à la lumière, comment elle broute les dentelles de la cathédrale par exemple. Chez Michel Cornu, l’observation se passe d’un sujet, elle est toute intérieure, puis plutôt que de disposer les moments de feuille en feuille, il les superpose en laissant apparaître à chaque fois une part précédente. Temps additionnés. Lorsqu’il a terminé (au fond ce qui est une sorte de révélation juste) son travail, lorsqu’il est saisi d’une manière encore inconnue de lui, alors il recommence, non pas pour faire la même expérience, mais pour une autre, où la vie se recommence.

Une pensée de Paul Klee n’a cessé de m’émouvoir, qui disait que le visible n’est qu’un aspect du réel. La poésie serait dès lors la tentative de révéler les aspects de la réalité qui sont invisibles (…)5

Roberto Juarroz

Lorsqu’on parle avec l’artiste on se rend compte de l’attention extrême qu’il a pour la surface, pour ce qui se passe après chaque passage. Il observe les matités et les brillances, les condensations et les écarts. Il regarde et il apprend. Il apprend et il modifie, il modifie et il retourne à l’origine. C’est comme s’il se demandait à chaque fois, et ce chaque fois est essentiel, ce qu’il importe de choisir. Faut-il une surface dense à la respiration haletante ? Faut-il un filet souple avec des trous qui laissent une circulation d’air, et d’une certaine manière faut-il une harmonie psalmodiée et rompue parfois ? C’est ainsi que se renouvelle, d’œuvre en œuvre, ce que le peintre invente pour la surface et pour lui-même. Une grande intuition, presque brutale, traverse l’horizon qui découpe la planéité.

La matière tourbillonne, partage l’espace d’un espace souterrain et flottant.

[5] JUARROZ Roberto, cité in Anthologie manifeste, Habiter poétiquement le monde, de Frédéric Brun, P. 240, éditions POESIS, 2016.

Le labyrinthe du corps

Ces tourbillons, ces spirales peut-être ascendantes ou descendantes, ces enchevêtrements, ces boucles, ces nœuds rappellent la figure du labyrinthe dans lequel mentalement nous cheminons, dans lequel le corps cherche son chemin. Mais l’idée qu’il faut développer ici est que l’artiste produit le labyrinthe et en même temps le parcourt et l’expérimente. Le territoire qu’il trace se ponctue d’autant de points de rencontres, de superpositions que cela fait à chaque fois un centre qui se décentre par le point de jonction suivant.

Et si la chaîne des corps dansants forme un labyrinthe, chaque corps, sans doute, est lui-même labyrinthe égarant et fascinant, ensemble de courbes et de plis, que la caresse sensibilise, ne sachant pas toujours ce qu’elle contourne, ce qu’elle excite…6

C’est bien dans les sens de la rencontre du corps et de la graphie, d’une suite du corps centré, de la virtuosité de la danse, du corps et de la main, et de l’appui plus ou moins fort qui font que l’artiste lui-même est labyrinthe qui donne alors également sa dimension sexuelle.

Gilbert Lascault, comme un épilogue, le signale par une citation d’André Masson : « Dans mes plus anciens dessins, Ariane est le labyrinthe. Sa vulve en est l’entrée. Thésée s’est égaré »7.

Il faut saisir l’égarement (comme fonction productive), l’aveuglement (comme quête de la lumière), les allers et retours (comme appréhension des origines) pour comprendre que dessiner c’est déciller le corps et assumer d’en avoir la révélation.

[6] LASCAULT Gilbert, Le labyrinthe d’Ariane in Boucles & nœuds, p. 26, Le commerce des idées, Balland, 1981.

[7] MASSON André, La mémoire du monde, p. 136, Skira, Les sentiers de la création, Genève, in G. Lascault, op. cité.

Autre origine

Il faut se rappeler que Michel Cornu fut d’abord ce peintre impétueux, dans l’esprit du lyrisme fondateur des abstractions des années 50, mais avec une sorte d’attention à l’horizon naturel. Cette attention l’approche d’un expressionnisme qui trouve son origine dans sa propre posture, dans et avec son propre corps. Peintre qui performe. Lorsqu’il évoque cette période de peinture il parle du thème de la ville et du mendiant. Mais c’est évidemment davantage qu’un thème, c’est le souci de l’observation juste et d’un ressenti qu’il faut partager. La ville, fascinante, exacerbe le regard, augmente les perceptions et permet les rapprochements violents qui s’y forgent. Ce sont l’homme confronté à son environnement, l’homme et l’enfant (sa place sûrement), la naissance (au fond ce qui germe à tout moment, entre beauté et monstruosité), et puis la figure ‘traumatique’ du mendiant, de ce qui est inacceptable, qui accroit la perception des différences entre les mondes, entre les milieux. Le bien-être côtoie le dénuement. Cela cogne l’artiste, et plus sûrement encore cela le frappe comme le boxeur qu’il fut. Alors, l’expressionnisme trouve sa teneur dans la réaction de l’artiste, dans les matériaux qu’il malaxe, égratigne, blesse. Il le fait avec des formes vives, des lignes hoquetées, brisées, il menace la surface avec des visages grimaçants, des regards vides. Michel Cornu donne avec simplicité ses références de l’époque, Zao Wou Ki, Antoni Tàpies, Roger Decaux, et même le tribut qu’il doit à Osamu Yamasaki. Comprendre ces références (matières, dessins, ombres, nuances, transparences, opacités) c’est aussi se saisir du dessein du peintre et du dessinateur : trouver une écriture singulière. Il la trouve avec une rapidité foudroyante tant est forte sa volonté, tant est grand son acharnement au travail de la peinture. Mais lorsque le ressenti est trop fort il s’agit surtout d’éviter de le décrire et empêcher le descriptif et l’illustratif. Il faut transcender le ressenti, le dépasser pour trouver, au cœur même de la peinture, ce qui lui donne toute son autonomie. Le cri alors se mue en cri pour le regardeur même.

Cela le conduit à simplifier les formes, à réduire la couleur et certainement, sous l’effet de la gravure qu’il pratique avec intensité (incision, aquatinte), de montrer de plus en plus le processus de construction de et dans son travail. Un temps, il construit ses formes selon un modèle quasi végétal dont René Passeron aurait dit qu’il est génésique. Je pense à cette plante du début de l’humanité qui trouve son déploiement dans un processus de division : la prêle. C’est ainsi que Michel Cornu, de la racine au fruit, monte, construit la forme de ses figures en suivant une sève naturelle (celle du corps et celle de l’observation). Excès au départ, saturation puis nécessité de réduction, de tempérance sont les acteurs de sa création. Puis, une fois la forme assumée c’est le retour à une plus grande liberté, mais contenue dans le pouvoir du corps, dans ce que la main et le bras peuvent concilier d’expressivité. Il précise qu’en allongeant son format cela l’oblige à modifier son dessin, ses formes (réduire en largeur, allonger son dessin). On voit bien que la contrainte joue pour une liberté plus grande, pour un renouvellement des expériences et surtout pour envisager ce qui n’a pas encore été aperçu. La gravure l’a libéré du dessin qui le libère de la gravure. Ce cheminement, continu, de l’une à l’autre, d’une forme à l’autre, est malgré tout l’affirmation de la ressemblance et d’une identité toujours renouvelées.

Je n’ai pas encore évoqué la violence apparente et contenue de ses œuvres, celles anciennes et celles d’aujourd'hui. Ce qui s’est joué dans la période fondatrice de la figure du mendiant, c’est-à-dire ce rapport entre l’irréel (je ne peux y croire !) et le réel (quels contrastes !) reste le socle et l’exigence de cette œuvre. Violence qui trace les ellipses du corps, les courbes du geste, violence qui écrase les pigments, ponceuse qui crisse sur la surface et en fait ressortir de multiples signes (fragments) qui s’inventent dans une douceur magnétique. Ordre et chaos non pas séparés mais combinés, superposés, engloutis l’un dans l’autre. La réussite n’est donc pas, comme souvent dans une œuvre plastique, la fin du travail, l’apothéose des organisations, mais plutôt une suspension infinie qui n’en finit pas de ne pas finir.

Les lacis des lignes enchevêtrées qui apparaissent puis disparaissent dans le processus de recouvrement d’abord inventent des formes, des archipels puis, grâce au ponçage c’est comme si l’artiste tentait un chemin de retour qu’il sait impossible. Il n’efface pas la mémoire, il n’estompe pas tous les parcours. Ce sont toujours des îles isolées et liées qui s’entrecroisent dans l’éclair d’une lumière diffuse. C’est l’unité des contraires, c’est l’un des opposés. C’est cela qui produit la beauté manifeste des derniers dessins du peintre. Il peint la ligne qui dessine la couleur.

Germain Roesz, mai, juin 2019

Artiste présent

Michel Cornu

Dernières expositions

Quoi de plus à-propos que le printemps pour ouvrir cette exposition personnelle, rassemblant des œuvres récentes de Marie-Amélie Germain.

Du 7 mars au 5 avril 2026

Samedis et dimanches

Dialogue avec les œuvres de Leïla Helmstetter

Du 11 octobre au 23 novembre 2025

Samedis et dimanches

Peintres, illustrateurs, photographes ou grapheurs… Nicole Buck rassemble en une exposition ses coups de cœur qui ont façonné les collections de la Galerie au fil des années.

Du 6 septembre au 5 octobre 2025

Samedis et...

Accompagnée par les œuvres de Karl Manfred Rennertz et Germain Roesz

Du 18 mai au 29 juin 2025

Samedis les dimanches

Lydie Arickx, Roger Decaux, Zwy Milshtein, Dan Steffan, Vladimir Velickovic

Du 13 avril au 4 mai 2025

Uniquement les dimanches